Hinweis: ganz unten auf der Seite befindet sich eine Liste aller ausgewählten Künstler.

Katalog

Unter dem Titel „Deutsches Kunst-Preisausschreiben 1949“ veranstaltete die Amerikanische Militärregierung, vertreten durch Louis M. Miniclier (Cultural Adviser) und Stefan P. Munsing (Direktor des Amerika-Hauses München) einen Wettbewerb für junge Künstler. Das Ziel war es, die vom Nationalsozialismus bedrängte freie bildende Kunst wieder neu zu beleben. Die Teilnahmebedingungen begrenzten das Höchstalter der Einsender auf 40 Jahre: man wollte junge Künstler ansprechen und – so steht zu vermuten – im Nationalsozialismus Etablierte bereits durch die Altersgrenze ausschließen.

Die Ausstellung fand in Stuttgart im Lindenmuseum vom 1. – 27. August 1950 statt. Laut Katalog *1) dieser Ausstellung wurden über 6000 Werke eingesandt und davon 175 ausgewählt.

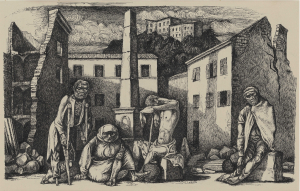

Mit der Zeichnung „Die Rast“ (Kat.Nr. 231a) war Hölzler in dieser Auswahl. Das Werk befindet sich im Archiv der Bayerischen Staatsgemäldesammlung, es wurde nach der Ausstellung vermutlich vom Freistaat Bayern angekauft.

*1) Katalog im Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Signatur Kat. Ausst. Stuttgart 1950/8

Kat.-Nr.. 221a »Die Rast«, 1945

1949 eingereicht für den Deutschen Kunstpreis 1949

Der Katalogtext innen (rechts):

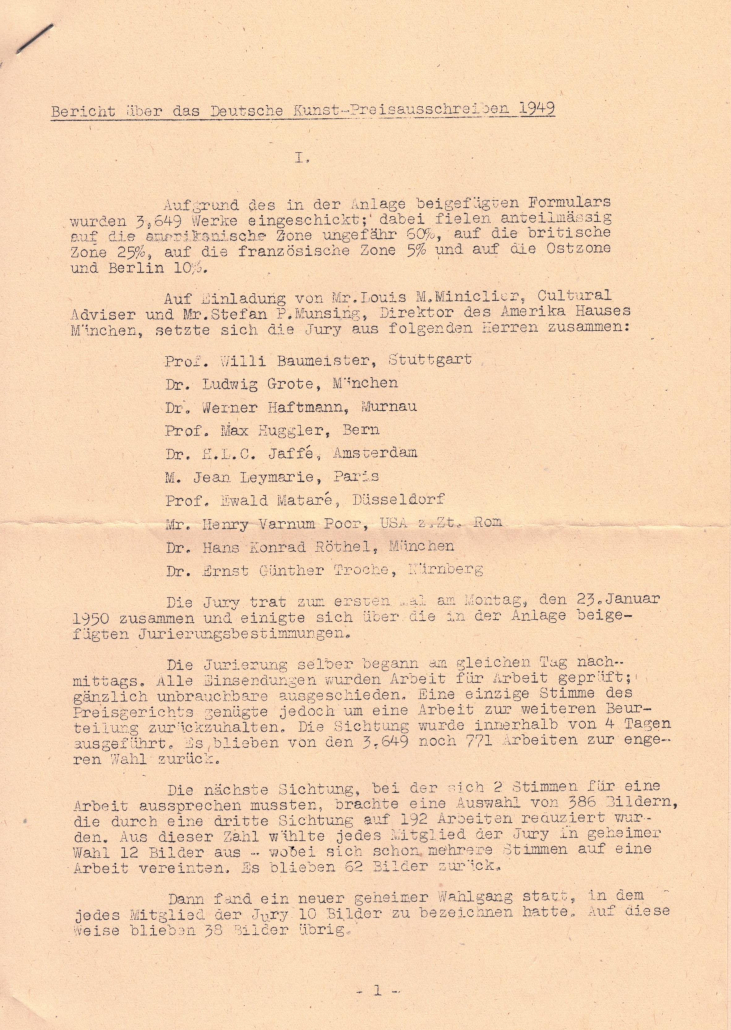

Zu Weihnachten 1949 wurde in München der Deutsche Kunstpreis 1949 ausgeschrieben. Der Amerikaner Blevin Davis hatte für die besten 10 eingesandten Werke insgesamt Dollar 5.000.- und einige Auslandsreisen als Preise ausgesetzt. Die Teilnahme stand allen deutschen Künstlern offen, die nicht älter als 40 Jahren waren. Zugelassen waren Gemälde, Aquarelle, Zeichnungen und Graphik.

Über 6.000 Werke wurden eingesandt. Sie kamen aus allen Zonen und Ländern Deutschlands und vertraten die verschiedensten Stilrichtungen.

Eine internationale Jury wählte in mühevoller Arbeit die 10 preisgekrönten Werke und 165 weitere aus, die – als Querschnitt durch das Schaffen der jüngeren deutschen Künstlergeneration – bisher in München, Düsseldorf und Berlin gezeigt wurden. In Stuttgart soll die Ausstellung jetzt ihren Weg durch Deutschland beenden.

Die einzelnen Werke – außer den fünf ersten Preisen und soweit nicht anders angegeben – sind verkäuflich, dürfen aber nicht vor Ende der Ausstellung entfernt werden. Der Verkauf selbst ist ausschließlich Angelegenheit des betreffenden Künstlers.

Preisträger

Die zehn Preisträger waren:

Georg Meistermann– 1. Preis

Leonhard Wüllfahrth – 2. Preis

Max Imdahl – 3. Preis

Heinz Trökes – 4. Preis

Arthur Fauser – 5. Preis

Gerhard Fietz – 6. Preis

Hann Trier– 7. Preis

Wilhelm Neufeld– 8. Preis

Hermann Bachmann– 9. Preis

Rudolf Scharpf (Werk: Ergebung) – 10. Preis

Insgesamt urteilt Prof. Dr. Christian Fuhrmeister, Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Forschungsabteilung, im Juni 2025 über die gesamte Liste der 175 berücksichtigten Künstler:

„Überraschend ist für mich der relativ hohe Anteil von Künstlern, die später Karriere machten / Beachtung / Stellen erhielten“

Jury

Die Jury war namhaft besetzt:

Prof. Willi Baumeister, Stuttgart

Dr Ludwig Grote, München

Dr. Werner Haftmann, Murnau

Prof. Max Huggler, Bern

Dr. H.L.C. Jaffé, Amsterdam

M. Jean Leymarie, Paris

Prof. Ewald Mataré, Düsseldorf

Rr.Henry Varnum Poor, USA

Dr. Hans Röthel, München

Dr. Ernst Günther Troche, Nürnberg

Ein mehrstufiger Auswahlprozess führt zu einer immer engeren Auswahl von Künstlern. Schließlich sind die 10 prämiierten Künstler bestimmt.

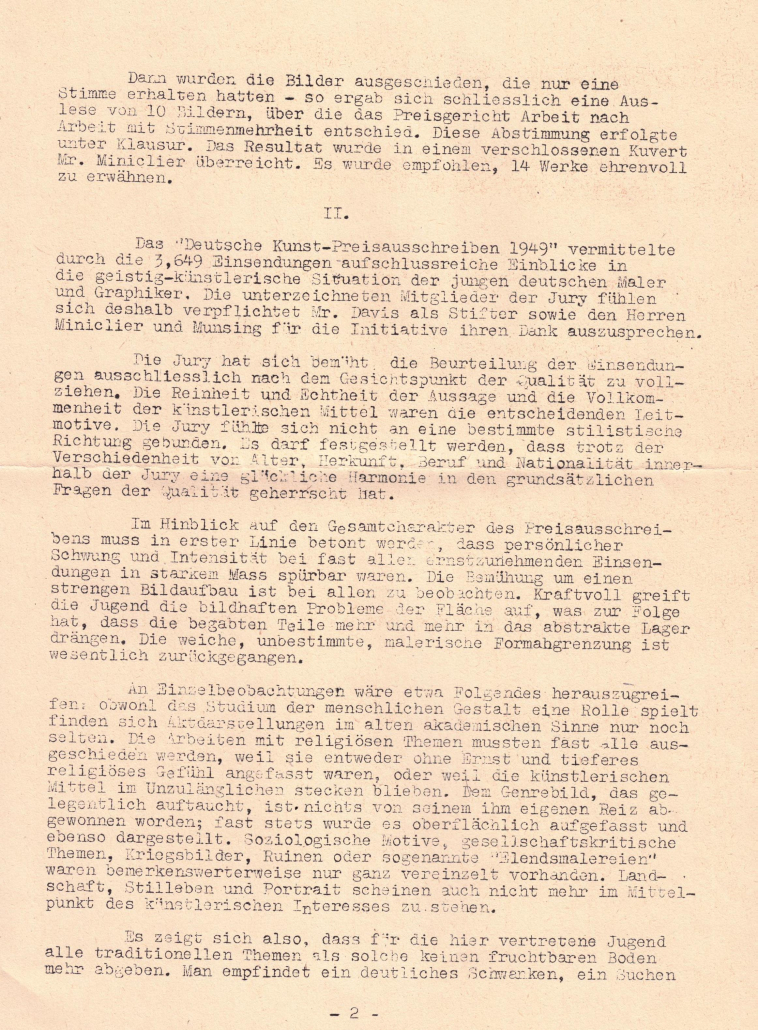

Die Jury lobt den „persönlichen Schwung und die Intensität“ der „erstzunehmenden Einsendungen“ und stellt den Trend zur Abstraktion bei den „Begabten“ fest.

„Aktdarstellungen im alten akademiachen Sinne“ sind selten geworden, Arbeiten mit religiösen Themen scheiden aus Qualitätsgründen nahezu alle aus. „Gesellschftskritische Themen, Kriegsbilder, Ruinen oder sogenannte ‚Elendsmalerei'“ werden nur vereinzelt eingereicht: Hölzler findet sich somit in einer Randgruppe wieder.

Abstaktion – ja, „abstrakte Scharlatanerie“ – nein: dem begenet die Jury „durch strikte Ablehnung“.

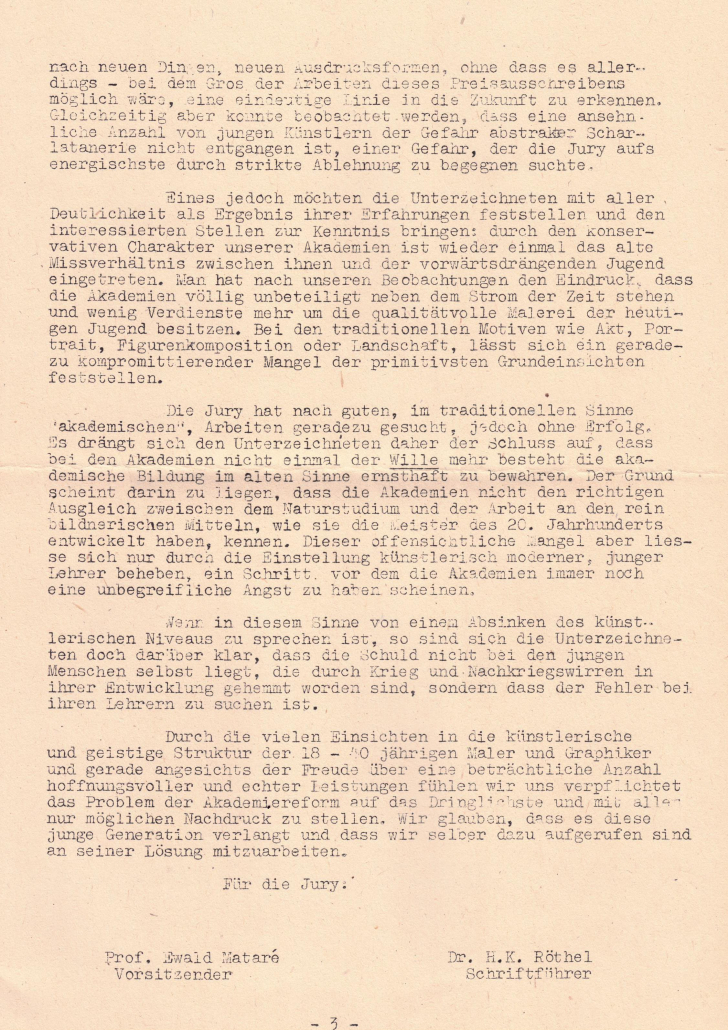

Zusammenfassend stellt die Jury wieder einmal das alte Missverhältnis zwischen dem konservativen Charakter der Akademien und der „vorwärtsdrängenden Jugend“ fest und beklagt dabei den „geradezu komprimittierenden Mangel der primitivsten Grundeinsichten“ bei „traditionellen Motiven wie Akt, Portrait, Figurenkomposition oder Landschaft“.

Die Schlussfolgerung der Juroren: sie diagnostizieren ein Komplettversagen der akademischen Bildungsinstitutionen. Die Schuld liege nicht bei den jungen Künstlern oder den Kriegs- und Nachkriegswirren, sondern einzig und allein bei den Lehrern. Ist dies als Seitenhieb auf den langjährigen und konsequenten nationalsozialistischen Umbau der Akademien zu lesen? Nur eine „Akademiereform“ könne aus Sicht der Jury hier Abhilfe schaffen.

Stellvertretend für die gesamte Jury unterzeichnet ist das Schreiben von dem

- Bildhauer, Medailleur, Grafiker und Maler Ewald Mataré (1887-1965) sowie dem

- Kunsthistoriker und späteren Leiter der Städtischen Galerie im Lenbachhaus, Hans Konrad Röthel (1909-1982).

Fakten und Ungereimtheiten

Die erste Präsentation der Werke fand nach Auskunft des Katalogs als erstes in München statt. Dies ist insofern plausibel, als der Central Collecting Point, CCP, der amerikanischen Militärregierung sowie das neu eingerichtte Amerikahaus sich in München befanden. Allerdings konnte lediglich der hier gezeigte Katalog aus Stuttgart gefunden werden; für München, Düsseldorf oder Berlin – wie im Katalogtext genannt – fehlen jegliche Hinweise auf eine Ausstellung.

Eine weitere Ungereimtheit: Der Text zum Stuttgarter Katalog spricht von über 6.000 Einsendungen, während im abgedruckten „Bericht über das Deutsche Kunst-Preisausschreiben 1949“ der Jury von 3.649 Werken die Rede ist.

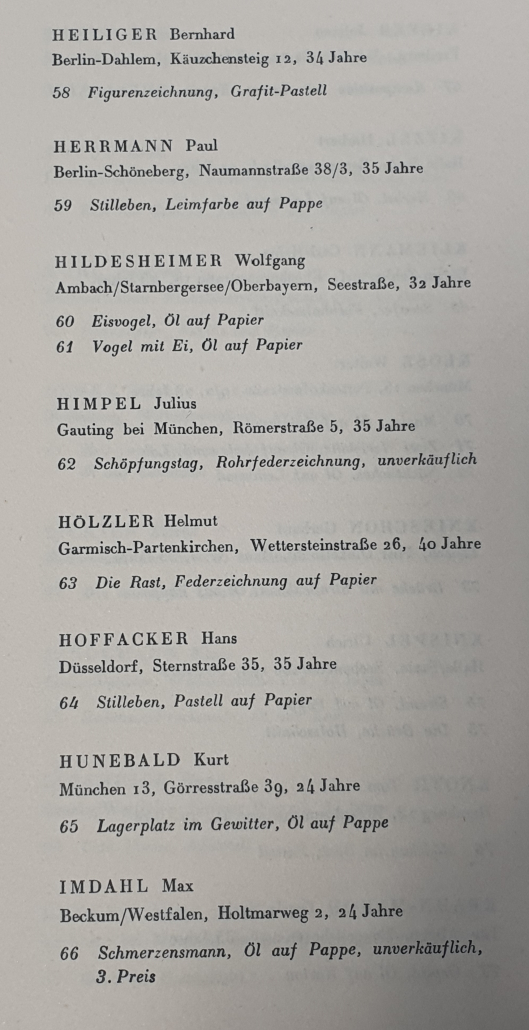

Der Katalog im Detail

Der Katalog aus Stuttgart wurde transkribiert; der Inhalt – Angaben zu den Künstlern – ist in der unten stehenden Tabelle wiedergegeben.

Datenquelle: Deutscher Kunstpreis 1949. Ausstellung der 175 ausgewählten Werke, Stuttgart 1950 (ZI München, Kat. Ausst. Stuttgart 1950/8).

Disclaimer: Es handelt sich um historische Adressen mit Stand von 1950. Die Einträge dokumentieren den Katalog von 1950 und sind keine aktuellen Wohnsitzdaten. Kontakt für Korrektur/Widerspruch: erwin at hoelzler punkt de. Vgl. auch Datenschutzerklärung.

Die Tabellenspalten lassen sich sortieren – nach Namen, nach dem Preis oder Belobigung. Hinweis: für eine alphabetische Sortierung nach den Nachnamen der Künstler sortieren Sie die Spalte „Werk-Nr.“.

Die Spalten der Tabelle:

- Name – alphabetisch sortiert nach dem Nachnamen.

- Adresse 1950 – nicht die aktuelle Wohnadresse (die Künstler dürften mittlerweile alle verstorben sein).

- Alter (1950) – Das Alter der Teilnehmer war auf 40 Jahre beschränkt.

- Werk-Nr. – die Werk-Nummer im Katalog; manche Künstler haben mehr aks ein Werk eingereicht. Hier sind mehrere Zeilen in der Tabelle eingetragen.

- Werk-Titel.

- Material.

- unvekäuflich – die Werke waren prinzipiell verkäuflich, außer den ersten 5 Preisen. Unverkäufliche Werke waren hier markiert.

- Preis – hier sind die 10 mit einem Preis ausgezeichneten Werke markiert.

- Lob – über die Preisauszeichnung hinaus wurde von der Jury Belobigungen ausgesprochen.

| Name | Adresse 1950 | Alter (1950) | Werk-Nr | Werk-Titel | Material | unverkäuflich | Preis | Lob | LfdNr. Einreichung |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Martin ANDERSCH | Hamburg-Fkwd., Cap Horn 8 | 28 | 1 | Ein Traum vom Fliegen | Tempera auf Papier | 3223 | |||

| Bele BACHEM | München 13, Habsburgerstraße 13 | 33 | 2 | Begegnung vor Baden-Baden | Tempera auf Papier | ja | 1042 | ||

| Hermann BACHMANN | Halle/Saale, Platanenstraße 2 | 27 | 3 | Strandbild | Öl auf Leinwand | 9. Preis | 3381 | ||

| Hermann BACHMANN | Halle/Saale, Platanenstraße 2 | 27 | 4 | Junge am Fenster | Öl auf Leinwand | 3382 | |||

| Richard Friedrich BANNAGOTT | Tegernsee/Oberbayern, Bahnhofstraße 87 1/3 | 38 | 5 | Sündigende Menschen | Öltempera auf Holz | 1540 | |||

| Fritz BAUST | Halle/Saale, Robert-Franz-Ring 13a | 37 | 6 | Theater | Öl auf Leinwand | 3391 | |||

| Rudolf BEDNARCZIK | Berlin-Charlottenburg, Hölderlinstraße 11 | 38 | 7 | Flötenspiel | Öl auf Rupfen | ja | 3410 | ||

| Gerhart BERGMANN | Berlin-Friedenau, Stubenrauchstraße 62 | 27 | 8 | Rauhreif | Öl auf Holz | 3424 | |||

| Heinrich BERGES | Vlotho/Weser, Horst 61 | 37 | 9 | Schwere Wolke über der Ostsee | Aquarell | 720 | |||

| Alfons BERTELE | Mindelaltheim/Schwaben, Haus Nr. 16 | 37 | 10 | Selbstbildnis | Tuschzeichnung | 2270 | |||

| Gerhard BETTERMANN | Winnemark/Holstein, Kreis Eckernförde | 39 | 11 | Dorfwinkel am Abend | Öl auf Hartfaserplatte | 1975 | |||

| Sven BJERREGAARD | München-Gr. Hadern, Goldregenstraße 9/I | 36 | 12 | Frau mit Katze | Öltempera auf Pappe | 514 | |||

| Egon BLASWEILER | Eiserfeld/Sieg, Bahnhofstraße 92 | 19 | 13 | Turm | Kohlezeichnung | 2832 | |||

| Walter BRENDEL | Übersee/Chiemsee, Oberbayern, Feldwies 37 | 26 | 14 | Komposition | farbig, Öl auf Rupfen | 1139 | |||

| Florian BREUER | Berlin-Friedenau, Rheingaustraße 23 | 33 | 15 | Somnambule | Öltempera auf Leinwand | 272 | |||

| Frank-Dietrich BRINKMANN | Lebenstedt/Braunschweig, Lerchenfeld 2 | 20 | 16 | Heimkehrer | Öl auf Leinwand | 837 | |||

| Egbert BRUCKNER | München, Hildegardstraße 5/IV | 37 | 17 | Komposition mit 5 Vögeln | Tuschezeichnung | ja | 1000 | ||

| Rudolf BÜDER | München-Gr. Hadern, Ginsterweg 12 | 29 | 18 | Liegender Akt | Öltempera auf Pappe | ja | 1413 | ||

| Karl Fred DAHMEN | Stolberg/Aachen, Steinwegstraße 215 | 32 | 19 | Salon mit Ausblick | Öl auf Leinwand | 3185 | |||

| Gustav DEPPE | Witten/Ruhr, Südstraße 27 | 36 | 20 | Hochspannungskomplex | Tempera auf Leinwand | 456 | |||

| Eva DIETL | Karlsruhe, Hertzstraße 16, Block 40, Zimmer 54 | 25 | 21 | Klage | Holzschnitt | 1538 | |||

| Johann Winfried DROVE | Dülken/Niederrhein, Venloerstraße 21 | 20 | 22 | Kreuz-Fisch | Holzschnitt | 439 | |||

| Hans DUMLER | Rottach am Tegernsee/Obb., Haus Nr. 16/1/II | 27 | 23 | Knabe | Öl auf Leinwand | 1342 | |||

| Hans DUMLER | Rottach am Tegernsee/Obb., Haus Nr. 161/II | 27 | 24 | Landschaft mit Reiter | Monotypie | 1343 | |||

| Herbert ECKLER | Hindelang/Allgäu, Kirchstraße 43 | 18 | 25 | Landschaft II | Öl auf Leinwand | ja | 3688 | ||

| Otto EGLAU | Berlin-Charlottenburg, Kastanienallee 24 | 32 | 26 | Landschaft in Blau | Tempera auf Papier | 3581 | |||

| Babs ENGLAENDER | München 13, Friedrichstraße 33/IV | 28 | 27 | Leoparden | Bleistiftzeichnung | 1040 | |||

| Arthur FAUSER | Frankfurt/Main, Grillparzerstraße 66 | 38 | 28 | Stilleben mit Staffelei | Öl auf Leinwand | ja | 5. Preis | 163 | |

| Arthur FAUSER | Frankfurt/Main, Grillparzerstraße 66 | 38 | 29 | Frau im Sarg | Öl auf Leinwand | 164 | |||

| Gerhard FIETZ | Stuttgart, Gerokstraße 39/41 | 38 | 30 | Bild 1949 – 75 | Eitempera auf Leinwand | 1724 | |||

| Gerhard FIETZ | Stuttgart, Gerokstraße 39/41 | 38 | 31 | Bild 1949 – 77 | Eitempera auf Leinwand | 6. Preis | 1726 | ||

| Wolfgang FRANKENSTEIN | Berlin W 15, Uhlandstraße 167 | 31 | 32 | Schwerer Vogel | Öl auf Leinwand | ja | 667 | ||

| Wolfgang FRANKENSTEIN | Berlin W 15, Uhlandstraße 167 | 31 | 33 | Beginn | Öl auf Leinwand | ja | 668 | ||

| Eberhard FREY | Gernrode/Harz, Am Schwedderberg 10 | 33 | 34 | Sabine | Öl auf Leinwand | 3680 | |||

| Erich FUCHS | Stuttgart-Degerloch, Fideliostraße 16 | 33 | 35 | Im grauen Quadrat | Öl auf Sperrholz | 2841 | |||

| Peter GALLAUS | Paderborn-Sennelager, An der Thune 10 | 36 | 36 | Erwachende Formen | Aquarell | 2820 | |||

| Peter GIESSEGI | Peterswörth bei Gundelfingen/Schwaben, Haus Nr. 40 1/2 | 28 | 37 | Strand | Öltempera auf Leinwand | 331 | |||

| Eberhard GLATZER | Unterstall bei Neuburg/Donau, Haus Nr. 29 | 32 | 38 | Dorf | Öl auf Leinwand | 1640 | |||

| Borris GOETZ | Frankfurt/Main, Hebelstraße 17 | 34 | 39 | Urteil des Paris | Öl auf Papier | 2364 | |||

| Borris GOETZ | Frankfurt/Main, Hebelstraße 17 | 34 | 40 | Traumform | Öl auf Papier | 2365 | |||

| Karl-Otto GÖTZ | Königswinter, Post Selxen über Hameln/Weser | 35 | 41 | Variation über Thema mit rotem Fleck | Öl auf Leinwand | 673 | |||

| Oskar GOLLER | Ellingen/Bayern (13a), Schloss 217 | 37 | 42 | Landschaft | Öl auf Leinwand | 792 | |||

| Erich GRANDEIT | Hamburg-Gr. Flottbeck, Giesestraße 49 | 34 | 43 | Das Erbe | Holzschnitt | 2257 | |||

| Fritz GRASSHOFF | Celle, Trift-Straße 34 | 36 | 44 | Komposition II | Mischtechnik | 913 | |||

| Ernst GRAUPNER | München 19, Böcklinstraße 27 | 32 | 45 | Südfranzösische Landschaft | Öl auf Hartfaserplatte | 1533 | |||

| Otto GREIS | Bad Soden-Taunus, Paul Reiß-Straße 1 | 36 | 46 | Cölestine | Öl auf Pappe | 587 | |||

| Helmut GRESSIECKER | Osnabrück, Herderstraße 7 | 39 | 47 | Steinbrüche | Holzschnitt | 2958 | |||

| H. A. P. GRIESHABER | Eningen/Württemberg, Achalm | 40 | 48 | Paar | Farblithographie | ja | 2521 | ||

| H. A. P. GRIESHABER | Eningen/Württemberg, Achalm | 40 | 49 | Herbst | Farblithographie | 2522 | |||

| H. A. P. GRIESHABER | Eningen/Württemberg, Achalm | 40 | 50 | Sommer | Farblithographie | 2523 | |||

| Thomas GROCHOWIAK | Recklinghausen, Quadenhof am Herzogswall | 34 | 51 | Kastanien | Öl auf Leinwand | 2836 | |||

| Günter GROTE | Düsseldorf, Sittarderstraße 5 | 38 | 52 | Dorf | Öl auf Leinwand | ja | 828 | ||

| Günter GROTE | Düsseldorf, Sittarderstraße 5 | 38 | 53 | Spaziergänger | Öl auf Leinwand | 829 | |||

| Günter HAESE | Kiel-Wettingdorf, Timkestraße 53 | 25 | 54 | Im Netz | Federzeichnung | 2210 | |||

| Hans Herrmann HAGEDORN | Hamburg 20, Ericastraße 142 | 36 | 55 | Waldboden | Aquarell | 1681 | |||

| Karl-Heinz HAGEDORN | Germood/Harz, Töpetsbieß 7 | 27 | 56 | Geschwister | Aquarell | 3677 | |||

| Inge HAMMERSCHMIDT | München 7, Donatstraße 40 | 23 | 57 | Flötenspielerin | Öl auf Leinwand | 1570 | |||

| Bernhard HEILIGER | Berlin-Dahlem, Käuzchensteig 12 | 34 | 58 | Figurenzeichnung | Grafit-Pastell | 500 | |||

| Paul HERRMANN | Berlin-Schöneberg, Naumannstraße 38/3 | 35 | 59 | Stilleben | Leimfarbe auf Pappe | 3166 | |||

| Wolfgang HILDESHEIMER | Ambach/Starnbergersee/Oberbayern, Seestraße | 33 | 60 | Eisvogel | Öl auf Papier | 1290 | |||

| Wolfgang HILDESHEIMER | Ambach/Starnbergersee/Oberbayern, Seestraße | 33 | 61 | Vogel mit Ei | Öl auf Papier | 1291 | |||

| Julius HIMPEL | Gauting bei München, Römerstraße 5 | 35 | 62 | Schöpfungstag | Rohrfederzeichnung | ja | 403 | ||

| Helmut HÖLZLER | Garmisch-Partenkirchen, Wettersteinstraße 26 | 40 | 63 | Die Rast | Federzeichnung auf Papier | 92 | |||

| Hans HOFFACKER | Düsseldorf, Sternstraße 35 | 35 | 64 | Stilleben | Pastell auf Papier | 2989 | |||

| Kurt HUNEBALD | München 13, Görresstraße 39 | 24 | 65 | Lagerplatz im Gewitter | Öl auf Pappe | 1185 | |||

| Max IMDAHL | Beckum/Westfalen, Holtmarweg 2 | 34[recte 24] | 66 | Schmerzensmann | Öl auf Pappe | ja | 3. Preis | 3497 | |

| Juliane KIEFER | Freiburg, Jacobistraße 21 | 23 | 67 | Komposition mit Katzen | Kasein auf Karton | ja | 90 | ||

| Herbert KITZEL | Halle/Saale, Beesenerstraße 4 | 21 | 68 | Herbst | Öl auf Leinwand | 2881 | |||

| Carl-Heinz KLIEMANN | Berlin-Zehlendorf, Elmshornerstraße 18 | 25 | 69 | Seeufer | Farbholzschnitt | 3258 | |||

| Walter KLOSE | München 15, Pettenkoferstraße 29/2 | 28 | 70 | Magier | Öl auf Leinwand | 1251 | |||

| Walter KLOSE | München 15, Pettenkoferstraße 29/2 | 28 | 71 | Zwei Harlekine | Öl auf Leinwand | ja | 1252 | ||

| Walter KLOSE | München 15, Pettenkoferstraße 29/2 | 28 | 72 | Nächtliches | Öl auf Leinwand | 1253 | |||

| Gerhard KNIESCHON | Eschach, Post Dinkelsbühl, Haus Nr. 3 | 35 | 73 | Brücke mit Straßenbahn | Öl auf Pappe | 303 | |||

| Ulrich KNISPEL | Halle/Saale, Seebenerstraße 193 | 38 | 74 | Strand | Öl auf Pappe | 3636 | |||

| Ulrich KNISPEL | Halle/Saale, Seebenerstraße 193 | 38 | 75 | Die Brücke | Holzschnitt | 3637 | |||

| Tom KNOTH | Hamburg 13, Rothenbaumchaussee 41 | 27 | 76 | Mädchen im Boot | Pastell | 3277 | |||

| Gerda-Maria KRAHN-MAROU | Isny/Allgäu, Dengeltshofen 20b | 35 | 77 | Orplid | Öl auf Karton | 85 | |||

| Walter KROMP | Kassel-Baden, Spangenbergerstraße 6 | 26 | 78 | Frosch | Holzschnitt | 901 | |||

| Erich KRUSE | Ludwigshafen/Rhein, Prinzregentenstraße 60 | 39 | 79 | Fest der Schiffe | Tempera auf Papier | 2339 | |||

| Siegfried KÜHL | Berlin-Pankow, Prenzlauer-Promenade 183 | 20 | 80 | Fischerpaar | Kreide auf Papier | 3592 | |||

| Horst LEMKE | Heidelberg, Wilhelmstraße 6 | 27 | 81 | Reit- und Springturnier im Neckartal | Öl auf Leinwand | 3317 | |||

| Alfred LICHTER | Mittenwald, Am Horn 2 | 32 | 82 | Das rote Sofa | Öl auf Karton | 511 | |||

| Klaus LINDEMANN | Berlin-Pankow, Wollankstraße 112 | 19 | 83 | Bodensee-Promenade | Öl auf Leinwand | 3382 | |||

| Bernd LIPSMEIER | Geseke/Westfalen, Grüner Weg 23 | 34 | 84 | Tote Fische | Aquarell | 1926 | |||

| Alfred LUYKEN | Lochham bei München, an der Dornwiese 5 | 26 | 85 | Marcella | Holzschnitt | 1046 | |||

| Walter MATYSIAK | Mössingen bei Tübingen, Karl-JagystraBe 17 | 34 | 86 | Komposition | Öl auf Leinwand | 2890 | |||

| Katja MEIROWSKY | Berlin-Nikolassee, Seesteig 18 | 29 | 87 | Tierschau | Öl auf Leinwand | ja | 1147 | ||

| Katja MEIROWSKY | Berlin-Nikolassee, Seesteig 18 | 29 | 88 | Jüdischer Friedhof | Öl auf Leinwand | 1149 | |||

| Georg MEISTERMANN | Solingen-Widdert | 38 | 89 | Der neue Adam | Öl auf Leinwand | ja | 1. Preis | 3210 | |

| Georg MEISTERMANN | Solingen-Widdert | 38 | 90 | Gartenfigur | Öl auf Leinwand | 3211 | |||

| Georg MEISTERMANN | Solingen-Widdert | 38 | 91 | Pflanze in Kristall | Öl auf Leinwand | 3212 | |||

| Wolfgang MENG | Solingen-Grafrath, SchulstraBe 56 | 29 | 92 | Blinder | Holzschnitt | 2057 | |||

| Klaus MEYER-GASTERS | Frankfurt/Main, Ulrichstraße 29 | 24 | 93 | Kopf einer alten Frau | Zeichnung (Fettstift) | 2943 | |||

| Erhart MITZLAFF | Quelkhorn, Post Lilienthal bei Bremen | 33 | 94 | Stilleben | Öl auf Leinwand | 2625 | |||

| Gerhard MOLL | Berlin-Friedenau, Evastraße 2 | 29 | 95 | Der Blumenstrauß | Öl auf Leinwand | 670 | |||

| Gerhard MOLL | Berlin-Friedenau, Evastraße 2 | 29 | 96 | Einsame Landschaft | Öl auf Leinwand | 672 | |||

| Leo MÜLLENHOLZ | Düsseldorf, Mauerstraße 15 | 28 | 97 | Aus der Phantasmagorie vom zweitjüngsten Tag | Radierung mit Aquatinta | 1927 | |||

| Erich MUELLER-KRAUS | Köln-Nippes, Nachtigallstraße 8 | 38 | 98 | Dunkles Geschehen | Farbholzschnitt | 811 | |||

| Bruno MÜLLER-LINOW | Braunschweig, Viewegsgarten 1 | 40 | 99 | Drüben ist noch Licht | Öl auf Leinwand | 3561 | |||

| Wilhelm NEUFELD | Marwang/Oberbayern, Post Grabenstätt | 40 | 100 | Die Nacht | Öl auf Leinwand | 8. Preis | 542 | ||

| Götz NEUKE | Schongau/Lech, Gebatstraße 19 | 33 | 101 | Wildseeloder | Federzeichnung | 1269 | |||

| Götz NEUKE | Schongau/Lech, Gebatstraße 19 | 33 | 102 | Hiddensee | Federzeichnung | 1271 | |||

| Rudolf NICOLAI | Weimar, Geschw. Scholl-Straße 2 | 31 | 103 | Gewitter am Badestrand | Gouache | 315 | |||

| Maximiliane OVENBECK-VON-MANN | Wasserburg/Inn, Salzburgerstraße 338 | 39 | 104 | Paradies II | Pastell auf Papier | 33 | |||

| Harald POHL | Elmshorn/Holstein, Olinstraße 119 | 30 | 105 | Kaffeehaus | Radierung | 2301 | |||

| Erika von POSWIK | Landshut, Seligenthalerstraße 56 | 26 | 106 | Eingeschlafener Knabe | Aquarell | 1242 | |||

| Caspar Walter RAUH | Himmelkron/Oberfranken, Haus Nr. 14 | 38 | 107 | Eine Frau geht vorüber | kolorierte Federzeichnung | 227 | |||

| Herbert RIBITZKI | Langballig-Freienwillen / Flensburg-Land | 37 | 108 | Glas mit Früchte | Öl auf Rupfen | 1154 | |||

| Herbert RIBITZKI | Langballig-Freienwillen / Flensburg-Land | 37 | 109 | Stilleben mit Spiegel | Öl auf Karton | 1155 | |||

| Alexander ROSENLEHNER | Mering bei Augsburg, Münchenerstraße 19 | 37 | 110 | Atlantis | Öl auf Hartfaserplatte | 1131 | |||

| Ulrich ROESNER | Stuttgart-Untertürkheim, Silvrettastraße 36 | 24 | 111 | Boot am Ufer | Öl auf Hartfaserplatte | 1716 | |||

| Günter ROHN | Mannheim-Neckarau, Friedrichstraße 10 | 24 | 112 | Kommunikant | Öl auf Papier | 1693 | |||

| Fritz RÜBBERT | Halle/Saale, Krokusweg 41 | 34 | 113 | Steilküste | Öl auf Holz | 3389 | |||

| Franz RUFFING | Büderich-Düsseldorf, Rosenstr. 18 | 37 | 114 | Marktplatz | 3252 | ||||

| Ursula RUSCHE-WOLTERS | Bremen, Fedelhören 60 | 35 | 115 | Paradies | Öl auf Leinwand | 3011 | |||

| Robert RUTHARDT | Karlsruhe, Murgstraße 9 | 25 | 116 | Fränkische Landschaft | Holzschnitt | 2355 | |||

| Franz RUZICKA | Wiesbaden-Bierstadt, Langgasse 35 | 31 | 117 | Frau mit Kind und Falter | Holzschnitt | 185 | |||

| Armin SANDIG | München-Neuaubing, Äußere Landsbergerstraße 176 | 20 | 118 | Leicht bewegt II | Kasein-Tempera | 840 | |||

| Willi SAUERBORN | Vernich/Euskirchen, Hauptstraße 42 | 29 | 119 | Männliches Porträt | Öl auf Leinwand | 2292 | |||

| Elisabeth SEGIETH | München, Giselastraße 20/IV | 23 | 120 | Landschaft | Tempera auf Hartfaserplatte | 1502 | |||

| Hermann SEIBERT | Wetzlar/Lahn, Kellner-Ring 49 | 33 | 121 | Landschaft | Aquarell | 1137 | |||

| Udo SELLBACH | Bensberg bei Köln, Overatherstraße 77 | 22 | 122 | Wäscherinnen | Radierung | 2584 | |||

| Angelika SPETHMANN | Eichenau bei München, Allingerstraße 17 | 33 | 123 | Selbstbildnis | Lithographie | 1008 | |||

| Ferdinand SPINDEL | Wilhelmshaven, Banterweg 176 | 36 | 124 | Nach dem Bade | Tempera auf Hartfaserplatte | 781 | |||

| Max SUTTNER | Ellingen in Bayern, Fischhaus 229 | 29 | 125 | Sitzender Akt | Öl auf Pappe | 2689 | |||

| Rudolf SCHARPF | Ludwigshafen/Rhein, Hemshofstraße 54 | 30 | 126 | Weibliche Gestalt | Holzschnitt | 8 | |||

| Rudolf SCHARPF | Ludwigshafen/Rhein, Hemshofstraße 54 | 30 | 127 | Gespräch der Frauen | Holzschnitt | 9 | |||

| Rudolf SCHARPF | Ludwigshafen/Rhein, Hemshofstraße 54 | 30 | 128 | Ergebung | Holzschnitt | 10. Preis | 10 | ||

| Wolfgang von SCHEMM | Wuppertal-Elberfeld, Friedrich-Ebertstraße 107 | 29 | 129 | Apfelstilleben mit Rumflasche | Öl auf Holz | 3320 | |||

| Hildegard SCHILL | Emmendingen/Baden, Bahnhofstraße 20 | 34 | 130 | Bandrhythmen | Monotypie | ja | 597 | ||

| Hildegard SCHILL | Emmendingen/Baden, Bahnhofstraße 20 | 34 | 131 | Dunkle Formen auf Rot und Blau | Aquarell / Tempera | 598 | |||

| Hans-Albrecht SCHILLING | Bremen, Markusallee 5 | 20 | 132 | Die Frau mit dem Krug | Öl auf Leinwand | 386 | |||

| Harry SCHMIDT-SCHALLER | Weimar, Karl-Hausknechtstraße 3 | 36 | 133 | Organisation Li/49/1 [PA49/4?] | Litho | 3312 | |||

| Knut SCHNURER | Ingolstadt/Donau, Kupferstraße 9 | 29 | 134 | Boote an der norwegischen Küste | Öl auf Leinwand | 237 | |||

| Susanne SCHÖNBERGER | Kassel-Ha[rleshausen], Niederfeldstraße 11 | 28 | 135 | Landschaft | Öl auf Leinwand | 3025 | |||

| Erwin SCHOTT | München 19, Schulderstraße 29 | 36 | 136 | K 77 | Öl auf Papier | 1210 | |||

| Ulrik SCHRAMM | Tutzing/Oberbayern, Traubingerstraße 16 | 36 | 137 | Varieté | bunter Holzstich | 1544 | |||

| Werner SCHRIEFERS | Krefeld, Deutscher Ring 79 | 23 | 138 | La muraille | Öl auf Leinwand | ja | 851 | ||

| Heinz SCHUBERT | Essen-Heidhausen, An der Braut 12 | 36 | 139 | Illustration zu E. A. Poe: König Pest | Federzeichnung | 2444 | |||

| Charlotte SCHÜTZ | Kornwestheim/Württemberg, Jägerstraße 28 | 28 | 140 | Ruhender Akt | Öl auf Leinwand | 1707 | |||

| Bernhard SCHULTZE | Frankfurt/Main, Eschersheimerlandstraße 565 | 34 | 141 | Bunte Form | Öl auf Hartfaserplatte | 3142 | |||

| Gerhard SCHULZ | Malente-Gremsmühlen/Holstein, Schweizerstraße | 38 | 142 | Eisenbahnunglück | Federzeichnung | 2166 | |||

| Dagmar SCHULZE | Stuttgart-Sillenbuch, Buowaldstraße 78 | 22 | 143 | Häuser am See | Öl auf Hartfaserplatte | 3088 | |||

| Dorothea STEFULA | Lienzing/Chiemsee, Post Breitbrunn | 35 | 144 | Gespräch über Männer | Öl auf Papier | 233 | |||

| György STEFULA | Lienzing/Chiemsee, Post Breitbrunn | 36 | 145 | Mein Sohn Stefan | Öl auf Hartfaserplatte | 276 | |||

| György STEFULA | Lienzing/Chiemsee, Post Breitbrunn | 36 | 146 | Der Traum des Gärtners | Öl auf Hartfaserplatte | 277 | |||

| Otto STEINER | München 15, Schmellerstraße 15, Rückgebäude I | 26 | 147 | Begegnung | Öl auf Hartfaserplatte | ja | 1208 | ||

| Fred THIELER | München, Schleißheimerstraße 118/IV | 33 | 148 | Komposition | Öl auf Papier | 1224 | |||

| Ernst TIEDKE | Hamburg 20, Unnastraße 18 | 22 | 149 | Schiffe | Radierung | ja | 2130 | ||

| Rago TORRE-EBELING | Weimar, Böcklinstraße 3 | 23 | 150 | Marine | Öl auf Pappe | 676 | |||

| Hann TRIER | Bornheim bei Bonn, Burg 53 | 34 | 151 | Verbindung | Öl auf Leinwand | 7. Preis | 279 | ||

| Hann TRIER | Bornheim bei Bonn, Burg 53 | 34 | 152 | Würfelspiel | Gouache | 280 | |||

| Heinz TRÖKES | Berlin-Wilmersdorf, Rüdesheimer Platz 3 | 36 | 153 | Zwischen Winter und Sommer | Öl auf Leinwand | 4. Preis | 1836 | ||

| Heinz TRÖKES | Berlin-Wilmersdorf, Rüdesheimer Platz 3 | 36 | 154 | Vor der versunkenen Stadt | Öl auf Leinwand | 1837 | |||

| Fritz VAHLE | Großenlüder bei Fulda, Bahnhofstraße 100 | 36 | 155 | Wolke über Bergen | Aquarell | 1011 | |||

| Inge VAHLE-GIESSLER | Großenlüder bei Fulda, Bahnhofstraße 100 | 34 | 156 | Roter Giebel, Kürbis | Tempera | 1016 | |||

| Hermann Alfred von WALDTHAUSEN | Rohrdorf bei Rosenheim/Oberbayern, Elmhof | 38 | 157 | Lilien und Rittersporn | Öl auf Pappe | 1617 | |||

| Ernst WEBER | Wermelskirchen/Niederrhein-Westfalen, Friedrichstraße 41 | 34 | 158 | Skatspieler | Linolschnitt | 766 | |||

| Ernst WEIL | München 27, Bavariaring 23/I | 29 | 159 | Sitzender Neger | Öl auf Papier | 1339 | |||

| Ernst WEIL | München 27, Bavariaring 23/I | 29 | 160 | Frau mit Schreibmaschine | Öl auf Papier | ja | 1340 | ||

| Ernst WEIL | München 27, Bavariaring 23/I | 29 | 161 | Karussell | Öl auf Papier | 1341 | |||

| Ursula WEILER | Kassel, Breitscheidstraße 104 | 23 | 162 | Und die findigen Tiere | Federzeichnung | 2263 | |||

| Helmut WEITZ | Neuss am Rhein, Berghäuschensweg 266 | 31 | 163 | Knabenbildnis | Öl auf Leinwand | 3194 | |||

| Gerhard WENDLAND | Hannover, Waldhausenstraße 22 | 38 | 164 | Im Blumengarten | Öl auf Leinwand | 563 | |||

| Gerhard WENDLAND | Hannover, Waldhausenstraße 22 | 38 | 165 | Umarmung | Öl auf Leinwand | 564 | |||

| Paul WENDT | Hamburg 30, Roonstraße 24 | 36 | 166 | Kühe und Hof | Tempera auf Papier | 3620 | |||

| Gudrun-Irene WIDMANN | Reutlingen, Kammweg 65 | 30 | 167 | Umarmung | Rötelzeichnung | ja | 3107 | ||

| Mila WIERTZ-GETZ | Aachen-Laurensberg, Roermonderstraße 32 | 38 | 168 | Frühling | Öl auf Hartfaserplatte | 3208 | |||

| Lilo WÖLFFEL | Stuttgart, Tübingerstraße 81 | 26 | 169 | Strandbad | Öl auf Hartfaserplatte | 3090 | |||

| Leonhard WÜLLFARTH | München, Agnes-Bernauerstraße 50 | 40 | 170 | Almabtrieb | Öl auf Leinwand | ja | 2. Preis | 1315 | |

| Otto WULK | Haffkrug/Holstein | 39 | 171 | Organisches und Anorganisches | Aquarell | 2420 | |||

| Horst WUNDERLICH | Hamburg-Altona, Carl Theodorstraße 6 | 22 | 172 | Der Park | Holzschnitt | 3465 | |||

| Mac ZIMMERMANN | Berlin W 15, Olivaerplatz 8 | 37 | 173 | Zu den Metamorphosen (des Ovid) | Feder | 2114 | |||

| Mac ZIMMERMANN | Berlin W 15, Olivaerplatz 8 | 37 | 174 | Octavia | Feder | 2115 | |||

| Mac ZIMMERMANN | Berlin W 15, Olivaerplatz 8 | 37 | 175 | Murnauer Blatt I | Feder | 2116 |