Aufbau des Museums: Das Gesamtwerk des Künstlers umfasst etwa 700 Werke, die in drei Werkgruppen aufgegliedert sind.

- Werkgruppe 1: Farbige Zeichnungen und Ölgemälde (Säle 1 bis 9 und Ölgemälde) Kat.-Nr 1 – 219, 1000 – 1018

- Werkgruppe 2: Schwarzweiß – Kriegszeit und frühe Jahre bis 1961 (Säle 10 -15) Kat.-Nr. 220 – 382

- Werkgruppe 3: Schwarzweiß – Das reife Werk 1962 bis 1976 (Säle 16 – 24) Kat.-Nr. 383 – 683

Werkgruppe 1: Farbige Zeichnungen und Ölgemälde (Säle 1 bis 9 und Saal mit Ölgemälden)

Das Werkverzeichnis, der Katalog von 1980, beginnt bei seiner Nummerierung mit den farbigen Zeichnungen (Katalognummern 1 bis 219). Dies ist für die Einteilung in Werkgruppen beibehalten. Zusätzlich wurden die Ölgemälde in diese Werkgruppe mit aufgenommen – sie fehlen im ursprünglichen Katalog komplett (Katalognummern 1000 bis 1018).

Um diese Neuaufnahme der Ölgemälde weiterhin sichtbar zu machen, werden diese Arbeiten in einem Saal außerhalb der fortlaufenden Nummerierung gezeigt.

Saal 1 (Farbe): 30-er Jahre bis Kriegsende

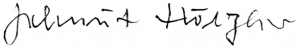

In den 1930er Jahren ist eine Datierung der einzelnen Werke schwierig. Es handelt sich um Auftragsarbeiten bzw. Entwürfe für Aufträge. Hier sind besonders Kat.-Nr. 8, 9 und 11 hervorzuheben. Diese beiden Zeitschriften – Die Dame und die neue linie – sind im Berlin der 1030er Jahre gesellschaftlich und gestalterisch führend.

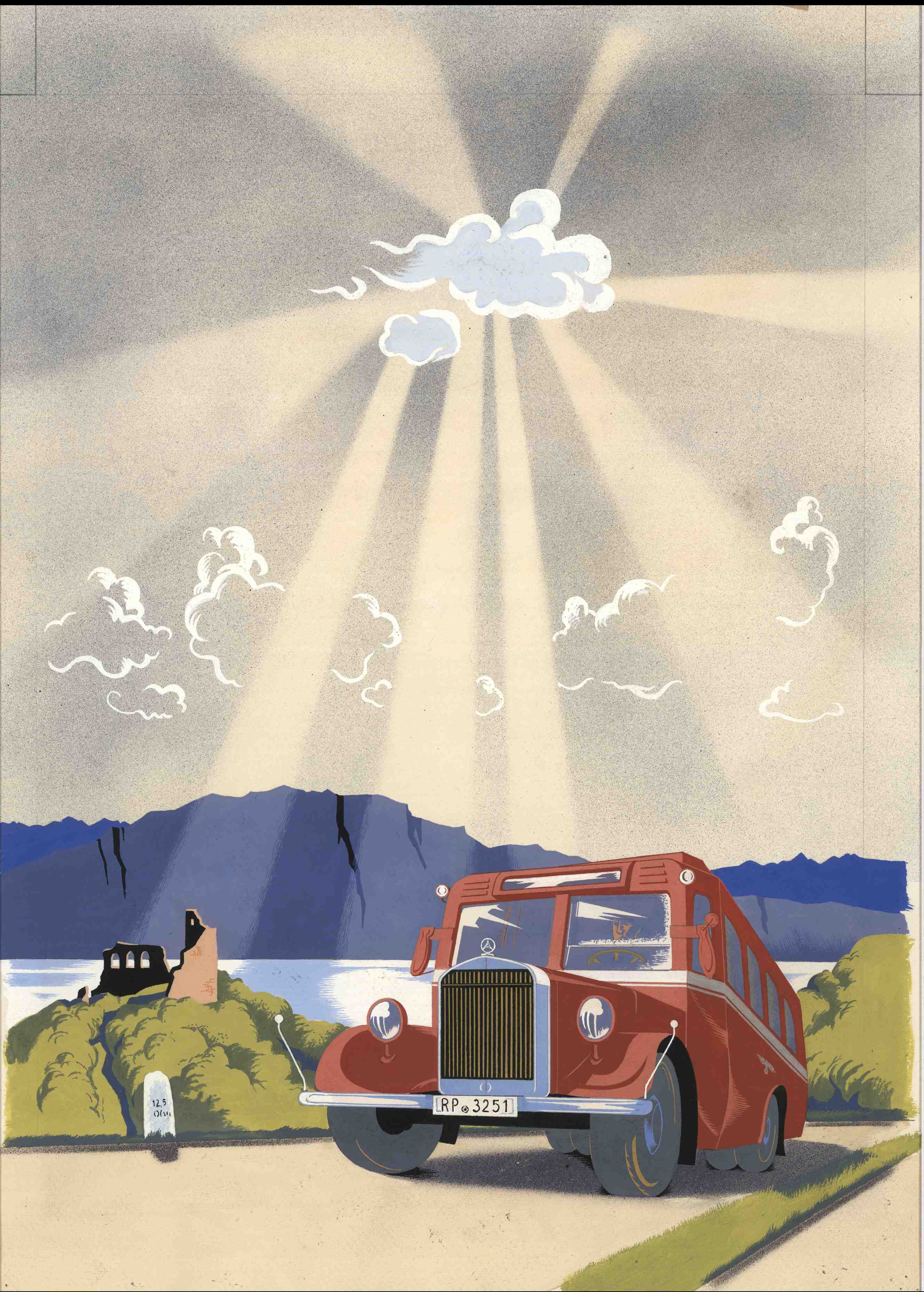

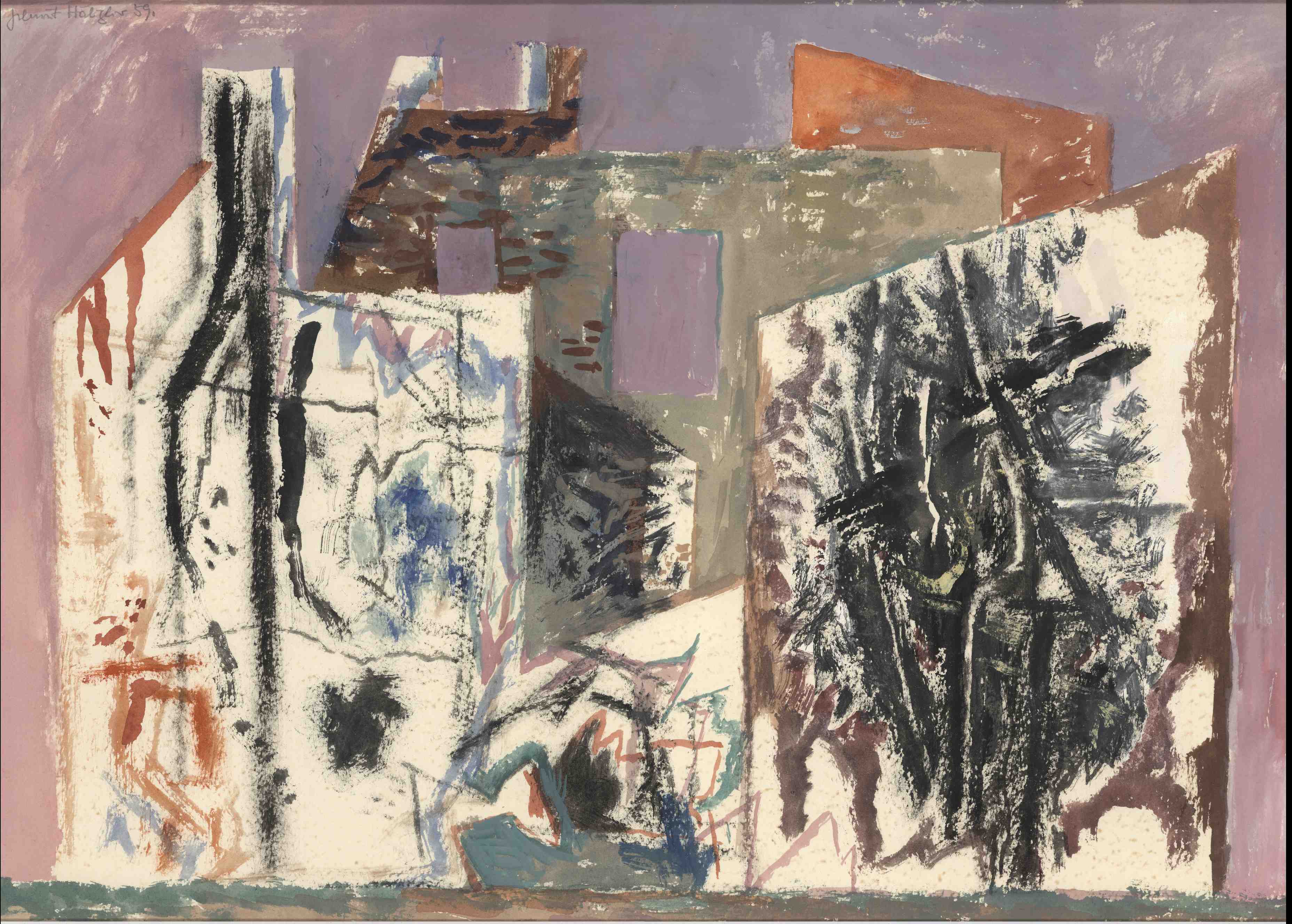

Der Künstler wird sich in späteren Jahren häufig in Venedig aufhalten – allerdings nicht den Touristenmagneten „Karneval in Venedig“ besuchen. Er reist im November: In den 1960er Jahren ist zu dieser Jahreszeit die Stadt noch weitgehend von Touristen verschont; er sucht dort Bilder des Verfalls, ihn interessiert das brüchige Mauerwerk. Dies wird zum bestimmenden Element in seinen zahlreichen Hausmotiven (Säle 7, 16 und 17) werden.

Saal 2 (Farbe): Frühe Nachkriegszeit, 1945 bis 1951

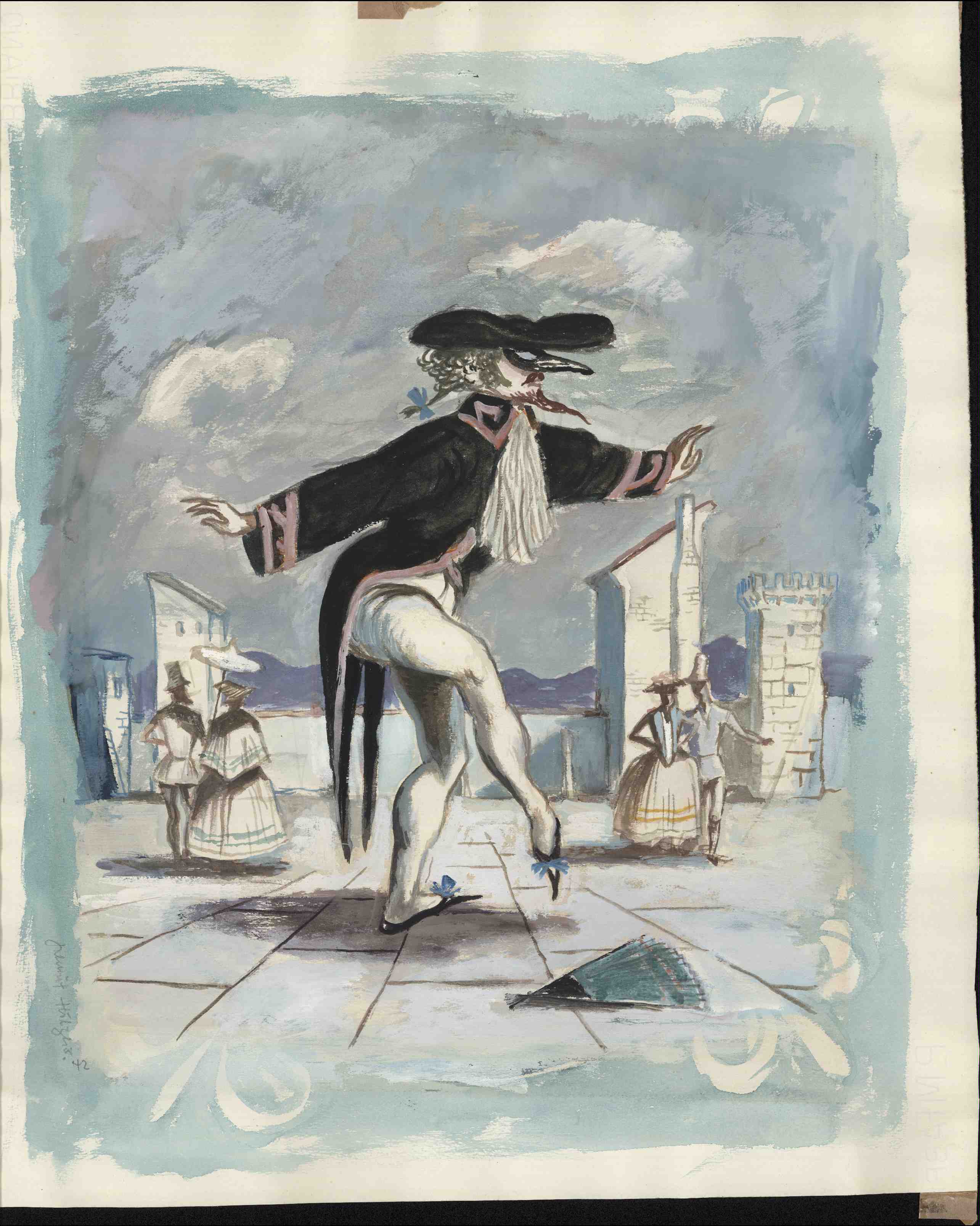

Im Krieg und in der frühen Nachkriegszeit – bis 1947 – lebt Hölzler, mittlerweile verheiratet, in Garmisch. Er ist gesundheitsbedingt nicht im Feld sondern in der Kaserne als Laufbote tätig.

Die gebirgige Landschaft, die Garmischer Häuser, aber auch Giorgio de Chirico prägen das Werk in dieser Zeit. Auftragsarbeiten, etwa harmlose Lanschaftsbilder, dienen in der frühen Nachkriegszeit dem Broterwerb – sie wurden verkauft und liegen nicht vor.

Saal 3 (Farbe): Die Nachkriegszeit von 1954 bis 1957

Der Zeitraum von 1954 bis 1957 umspannt bei den schwarzweißen Bildern die drei Säle 11, 12 und 13. Demzufolge zeigt sich die Entwicklung Hölzlers in diesem Saal 3 quasi im Zeitraffer.

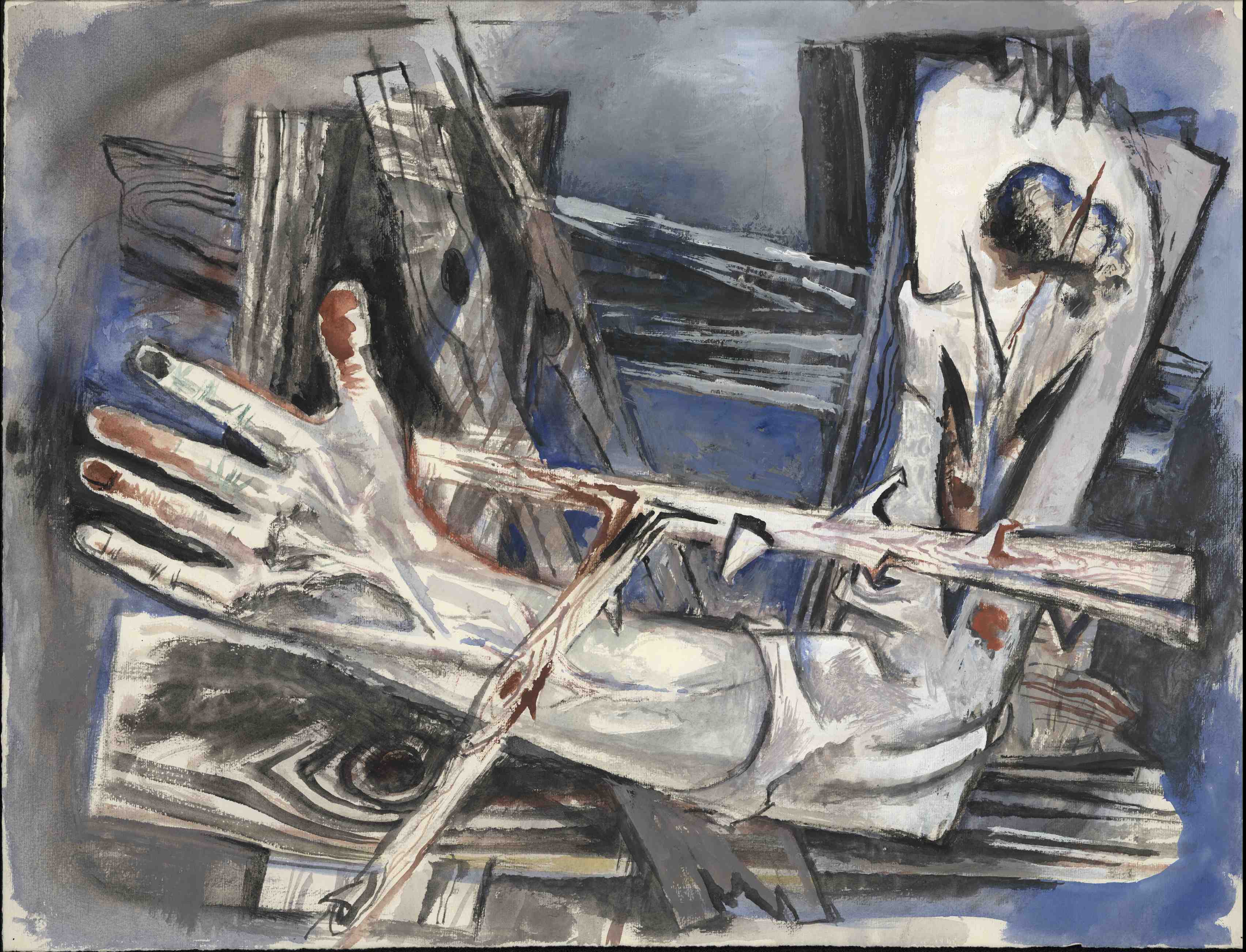

Zunächst sind noch die unmittelbaren Eindrücke des Krieges auf den Künstler sichtbar: Dornen, der geschundene Mensch. In den Folgejahren entstehen Bilder mit Tauben, die teils seltsam statisch – surreal? – erscheinen.

Im Weiteren zeichnet sich die Entwicklung zur Abstraktion ab – das zunächst hautnah dargestellte, dem Krieg geschuldete Leiden wird sublimiert.

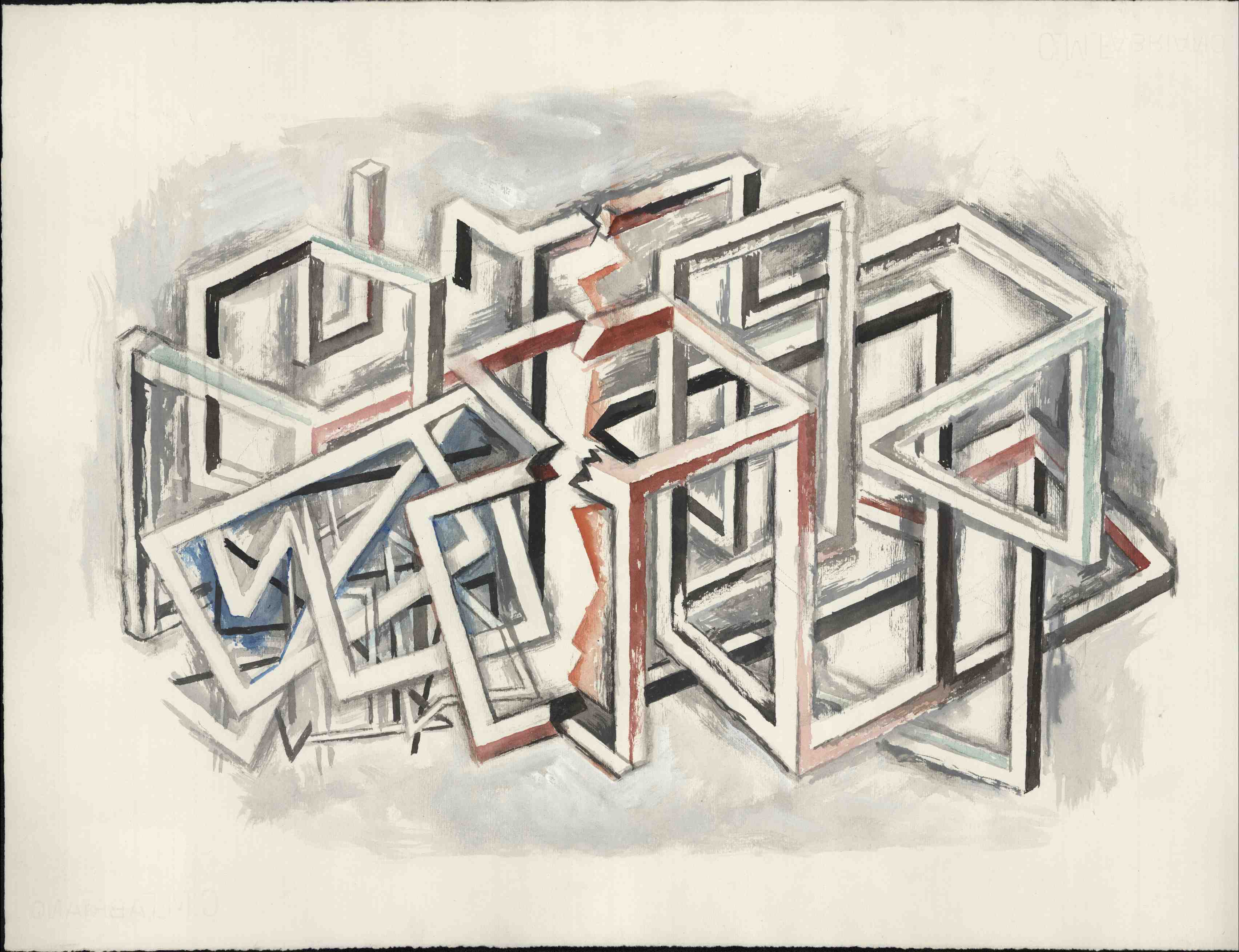

Spielerisch greift der Künstler Elemente auf, die M.C. Escher drei Jahre zuvor, auf einem Mathematiker-Kongress 1954 gezeigt hat. Das Penrose-Dreieck ist rechts deutlich erkennbar.

Saal 4 (Farbe): Die Nachkriegszeit, die Jahre 1958 und 1959

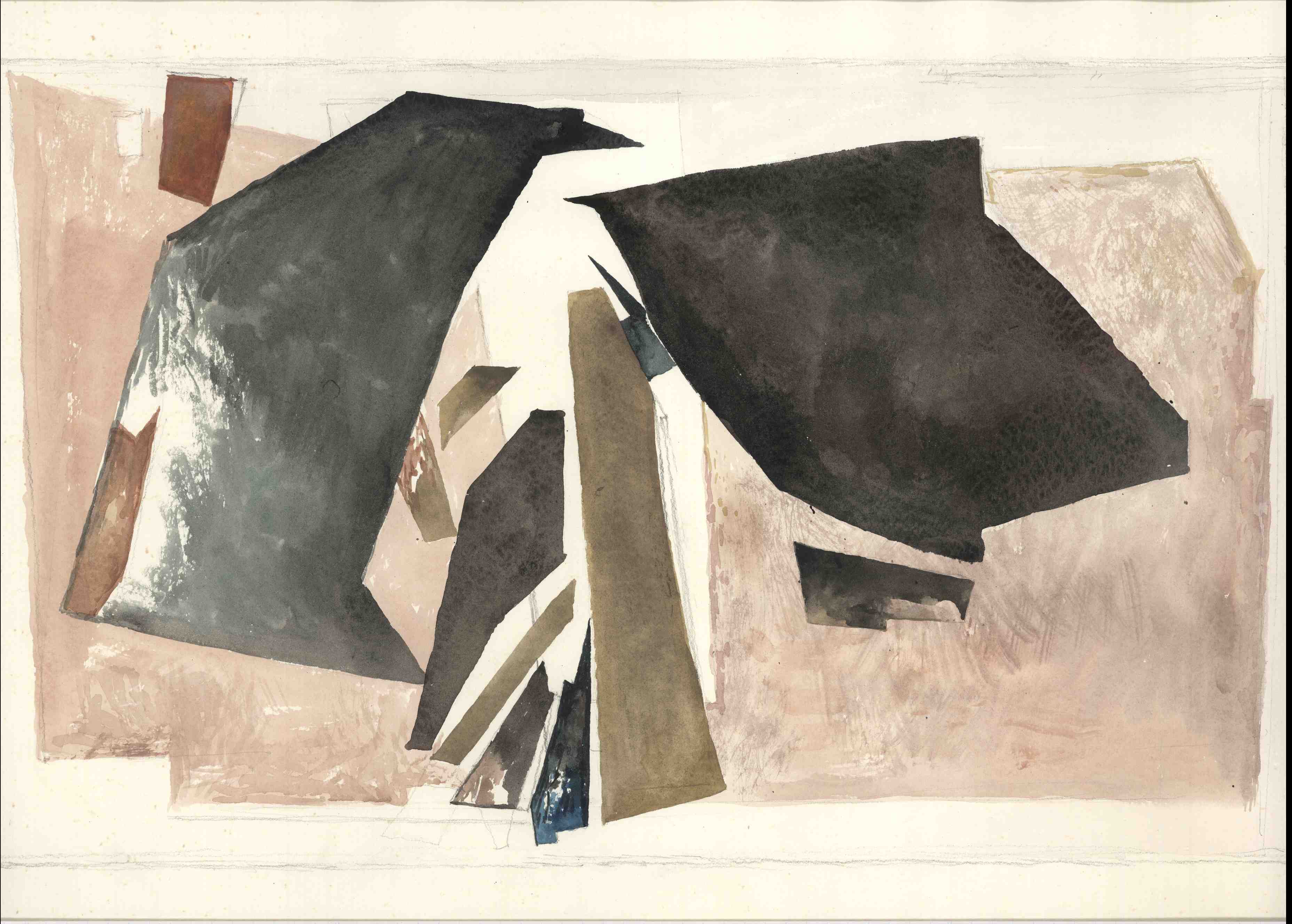

Die Werke beginnen in diesen Jahren noch quasi-gegenständlich (»Böse Pflanze«), entwickeln sich weiter hin zur Abstraktion. Das Hausmotiv taucht erstmals auf – dieses Motiv wird Hölzler etliche Jahre beschäftigen.

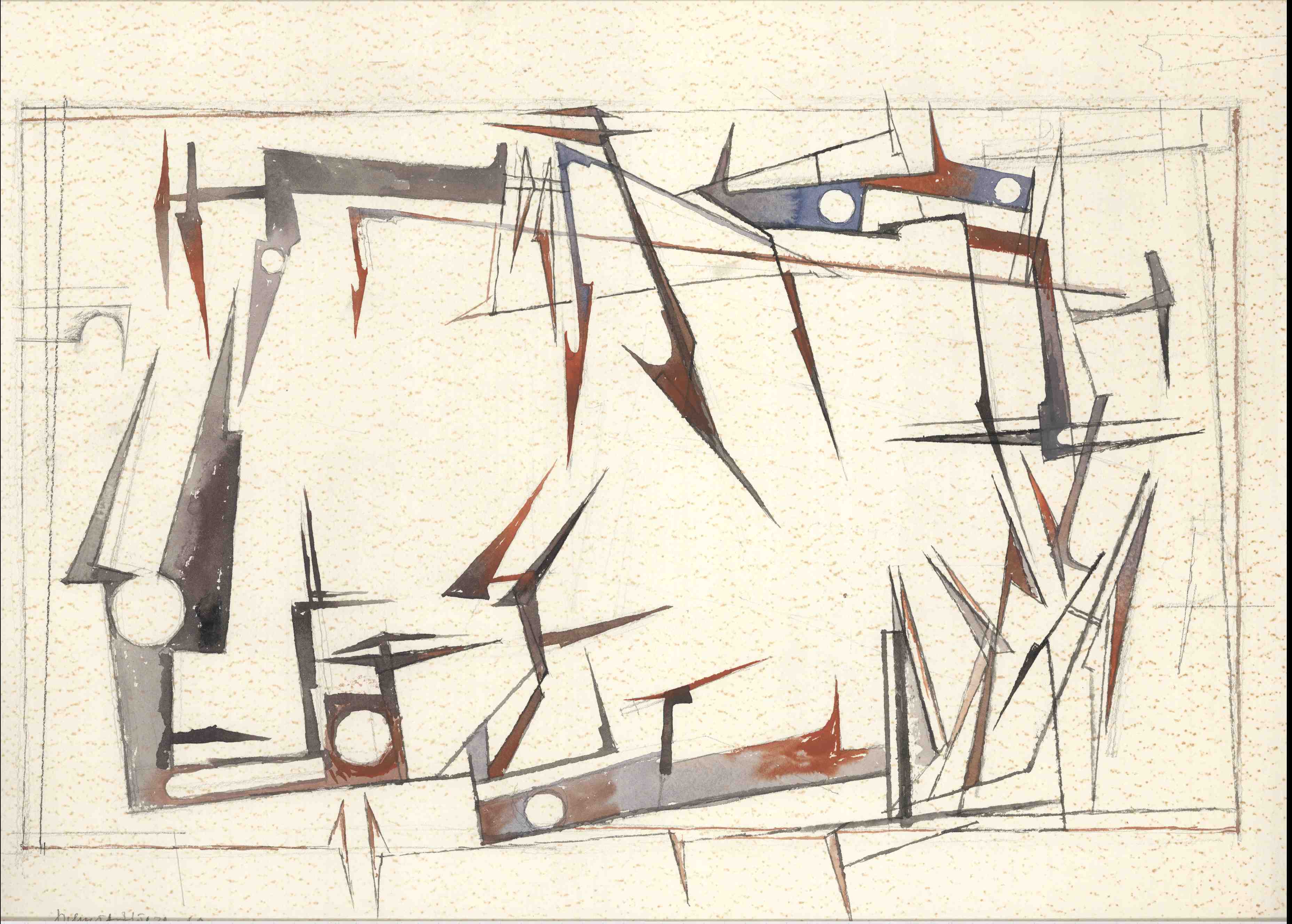

Saal 5 (Farbe): Das Jahr 1960: Schrittweiser Aufbruch in die Moderne

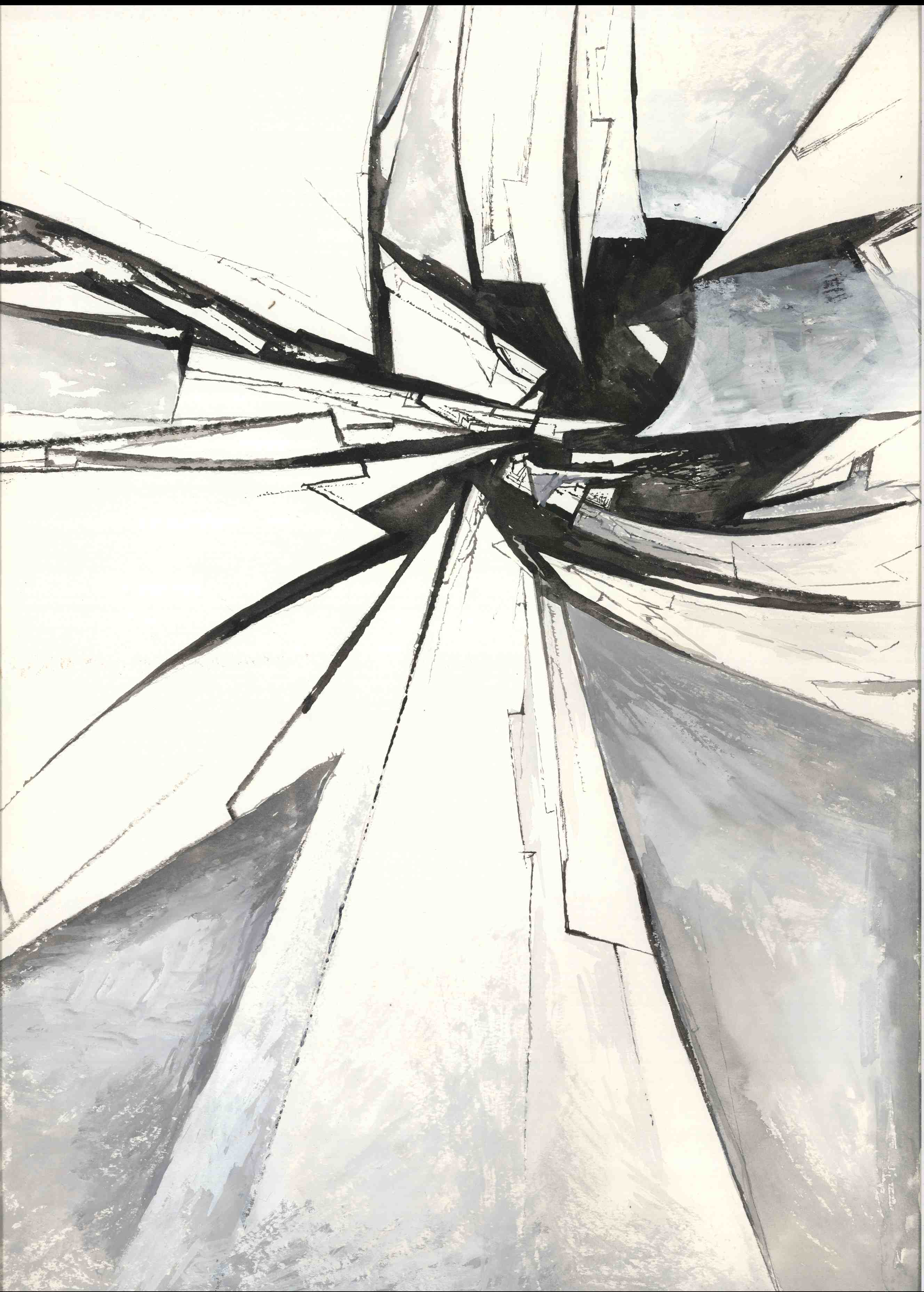

Abstrakte spitze Formen, Zacken stehen ganz im Vordergrund im Werk des Jahres 1960 und im beginnenden Jahr 1961.

Flächige Strukturen lösen das Spitze ab. Diese Flächen erhalten wenig später ein Zentrum – das „Aufbrechende“ ist im Namen dieses Werks enthalten.